2月26日,中国生物研究院(新型疫苗国家工程研究中心)启动本年度“汇智交叉”系列学术论坛活动,首期论坛由超算与数据中心和创新疫苗中心联合承办,聚焦人工智能驱动的计算生物学技术在生物医药领域的底层技术开发与转化应用研究进展。论坛特邀北京大学公共卫生学院崔富强教授、浙江大学物理学院李敬源教授、北京工业大学化学与生命科学学院李春华教授、分子之心创始人许锦波教授及研究院超算与数据中心王韦卜博士,围绕蛋白质智能设计、疫苗研发新范式等前沿议题展开深度研讨,系统解析了跨学科交叉融合对生物医药创新产品研发的推动作用。

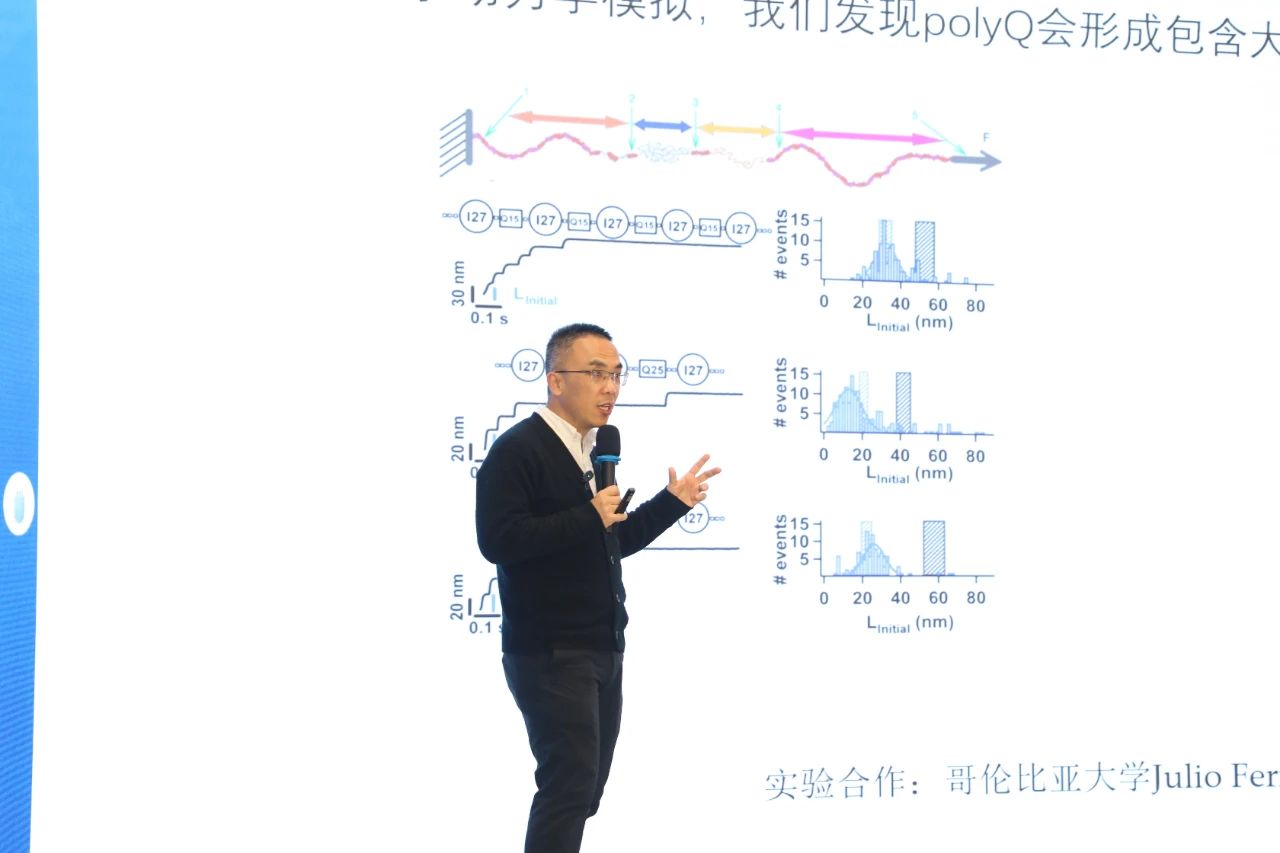

李敬源教授在题为“蛋白质相互作用的动力学模拟与人工智能模型”的学术报告中,系统阐释了计算生物学领域“干湿闭环”研究范式的创新实践。团队基于与国内外科研机构的跨国界学科交叉合作,设计多种纳米探针,预测多种生物学效应,并获得实验验证,从而解释了多种疾病与药物开发相关的实验现象,在多个细分领域形成可复用的技术体系,突显了智能计算技术在生物大分子机制解析及转化应用中的核心价值。

李春华教授在题为“蛋白质和蛋白质-DNA相互作用中突变引起的热稳定性变化的预测研究”的学术报告中,分享了其团队在蛋白质突变稳定性预测算法开发,以及蛋白质-DNA结合亲和力及结合热点残基预测算法开发方面的研究进展。并将该项研究与国际主流算法进行了比较,取得了优异的预测性能,验证了该算法在定向进化改造和变构药物开发中的转化价值,为智能驱动型生物大分子设计提供了新范式。

崔富强教授在题为“传染病防控中的疫苗研发与应用”的学术报告中,构建了传染病防控的立体分析框架。针对老龄化社会挑战,团队通过多中心队列研究揭示了“预防性免疫投资”在健康中国战略中的经济学价值。报告前瞻性提出了通过多组学逆向疫苗学设计、基于AI的适应性临床试验模型及去中心化临床试验(DCT)平台构建在疫苗临床试验评价方面的突破和发展趋势,为应对未来大流行提供技术储备。

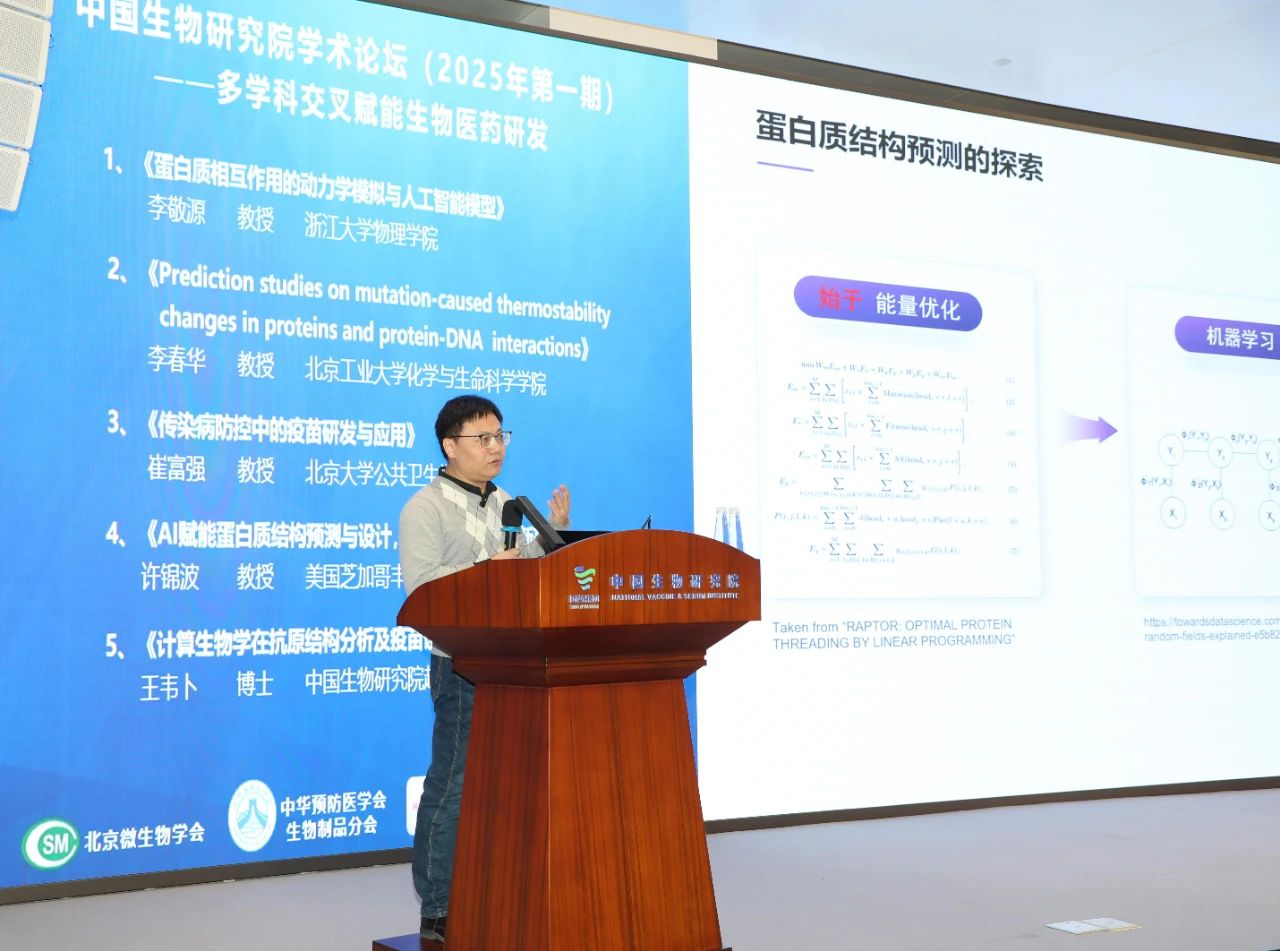

许锦波教授在题为“AI赋能蛋白质结构预测与设计,重塑生命科学创新范式”的学术报告中,系统性阐述了人工智能技术对生命科学研究的颠覆性影响。团队基于自主创新的多模态深度学习框架,开发出具备全链条设计能力的蛋白质智能平台,突破了传统方法在复杂体系预测与功能优化中的局限性。报告重点解析了该平台在蛋白质三维结构高精度解析、动态构象优化及功能定向设计等核心环节的方法学创新,并通过典型应用场景验证了其在生物医药研发中的转化价值。“生成-评估-迭代”的智能设计范式实现了从靶标识别到分子优化的全流程加速,为创新药物开发和合成生物学研究提供了全新的技术路径。

论坛最后,研究院王韦卜博士代表新型疫苗研发团队作了题为“计算结构生物学驱动的疫苗抗原智能设计体系构建”的专题报告,系统性展示了研究院创新疫苗中心与超算与数据中心在多个创新疫苗研发中联合攻关的技术路径。研究团队基于“计算预测-湿实验验证”闭环优化流程,开展了多个病原体进化分析及创新疫苗设计开发。两个中心多年来深度合作,联合打造的计算结构生物学平台,已形成从病原体进化分析到抗原理性设计的全链条技术能力,为应对新发突发传染病威胁的快速响应和创新性疫苗设计提供了平台型技术支撑。

本次论坛通过多学科前沿成果的深度碰撞,生动展现了计算生物学、人工智能与实验科学的交叉融合对生物医药创新的强大驱动力。与会专家的系统性报告不仅揭示了智能算法在蛋白质设计、疫苗研发等领域的突破性应用场景,同时也用各自的创新成果深度解读了“数据驱动发现-计算模拟优化-实验验证迭代”的全链条创新范式。

2025年度研究院系列学术论坛将以“汇智交叉”为主题,邀请不同专业领域的专家学者,围绕生物医药底层技术与产品开发中的关键问题展开研讨。通过持续打造开放合作的创新生态,推进跨学科协同创新和新技术融合应用的深化落地,为创新产品开发和行业技术进步提供支撑。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

报告专家简介

李敬源:浙江大学物理学院教授。现任物理学院副院长,浙江省物理学会副理事长,中国物理学会软物质与生物物理专业委员会委员,中国生物信息学学会(筹)生物分子结构预测与模拟专业委员会常委。分别于2002、2007年在浙江大学物理系获得学士、博士学位,2007-2011年哥伦比亚大学博士后,2011年入选中国科学院百人计划,任中国科学院高能物理研究所研究员。2017年调入浙江大学物理学院,并获得基金委优秀青年基金资助。主要利用分子动力学模拟、发展人工智能模型以及统计物理理论研究生物大分子等复杂系统。研究生物大分子的结构变化以及对环境的响应,讨论生物大分子精确行使生物功能的共性规律。近期研究兴趣集中于固有无序蛋白系统以及液-液相分离过程。在Science,Science Advances等杂志发表论文多篇。论文引用逾4300次。

李春华:博士毕业于北京工业大学(曾获全国百篇优秀博士学位论文提名奖),现任北京工业大学化学与生命科学学院教授,中国生物信息学学会(筹)生物分子结构预测和模拟专业委员会委员,北京市科技新星,北京市优秀人才。主要从事生物物理和生物信息学方面的研究,包括蛋白质-蛋白质/核酸相互作用、生物分子动力学和蛋白质变构。2012、2015-2016在美国密歇根大学计算医学与生物信息学系Yang Zhang教授课题组访问工作。曾主持多项国家自然科学基金项目,参加国家自然科学基金重大项目、科技部国际科技合作交流项目。近年来,在国内外重要学术期刊,如Structure, Journal of physical chemistry letters, Biophysical J, Briefings in Bioinformatics 等上发表多篇论文。

崔富强:北京大学公共卫生学院,长聘教授/研究员/系主任/博士生导师,WHO病毒性肝炎战略信息高级顾问,WHO消除艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播和加速消除病毒性肝炎证实委员会委员,国家卫健委消除艾滋病/梅毒/乙肝母婴传播评估专家,中国肝炎防治基金会理事,中华预防医学会促进消除病毒性肝炎工作委员会主任委员,中国疫苗行业协会肝炎防控分会主任委员,中华预防医学会感染性疾控防控分会副主任委员,中华预防医学会疫苗临床研究专委会副主任委员,比尔盖茨基金会《中国疫苗学培训项目》指导专家Journal of Medical Virology 副主编(2021-),《中国预防医学杂志》执行主编,《中国病毒病杂志》副总编辑,《现代预防医学》副主编。原世界卫生组织总部高级技术官员,原中国疾病预防控制中心免疫规划中心副主任。承担“十一五”“十二五”“十三五”国家科技重大专项,“十四五”国家重点研发计划和国自然、国社科、北自然等项目22项;发表论文360余篇;参与9项WHO国际标准和指南、1项WHO战略规划、2项国家传染病诊断标准、3项中华医学会防治指南的制定,出版专著5部。入选2024年全球2%顶尖科学家榜单和2024中国知网高被引学者1%名单。

许锦波:分子之心创始人,国际计算生物学会ISCB Fellow,曾任任芝加哥丰田计算技术研究所终身教授,被业界誉为“AI蛋白质折叠奠基人”。全球AI蛋白质结构预测领域的领军人物,于2016年发明RaptorX-Contact方法,全球首次证明AI可以大幅提升蛋白质结构预测精度,在蛋白质结构预测这一有六十多年历史的世界难题上取得了实质性的进展,谷歌旗下DeepMind受此启发推出AlphaFold。曾获多项国际顶级奖项,包括美国斯隆研究奖(被誉为“诺贝尔奖风向标”)、美国自然科学基金早期职业奖、国际计算生物学官方期刊《PLoS Computational Biology》创新突破奖、国际计算生物学顶级会议 RECOMB 最佳论文奖和时间检验奖、首届国际基础科学大会前沿科学奖等。2022年作为唯一中国大陆代表参加诺贝尔基金会关于“人类3D蛋白质组”的专题研讨会。此外,曾任基因测序巨头Illumina的Senior Fellow,并将自研的RAPTOR、RaptorX软件授予学术界和工业界使用,被默克、基因泰克等公司广泛用于蛋白质结构和功能预测等领域。

王韦卜:博士,研究院超算与数据中心研究人员,中国疫苗行业协会疫苗基础研究专业委员会委员,主要从事计算生物学和结构疫苗学的研究,包括蛋白质-蛋白质相互作用、生物分子动力学模拟和疫苗抗原结构的优化设计。近年来,在The Journal of Chemical Physics,PLoS Pathogens,Journal of Molecular Graphics and Modelling等国内外学术期刊,发表学术论文多篇。