超算与数据中心:驱动生物医药创新智造加速度

前瞻布局:计算与生物医药深度融合,引领创新闭环

以人工智能(AI)为代表的计算技术的深度融合正在重塑生物医药研发体系,推动“硅基大脑-湿实验验证”的全链条创新闭环加速形成。作为中国生物医药领域的创新先锋,国药中生生物技术研究院(新型疫苗国家工程研究中心)始终注重底层核心技术研究与新兴学科交叉融合,前瞻性部署“计算+生物医药”战略方向。2022年,研究院搭建高性能计算平台,同步组建跨学科计算团队,成立超算与数据中心,专注疫苗和药物研发上游的计算技术开发,为创新产品研发注入强劲动力。

创新模式:智能计算驱动研发,加速成果转化

中心秉承“需求导向、算法驱动”的研发理念,构建了“智能计算-实验验证-迭代优化”的高效研发模式,精准对接湿实验关键节点,实现从分子设计到临床前研究的闭环加速。自成立以来,超算与数据中心与研究院各创新中心深度协同,形成了覆盖蛋白结构分析、构象运动模拟、关键靶点识别、疫苗和药物设计及优化的专业化赋能平台。

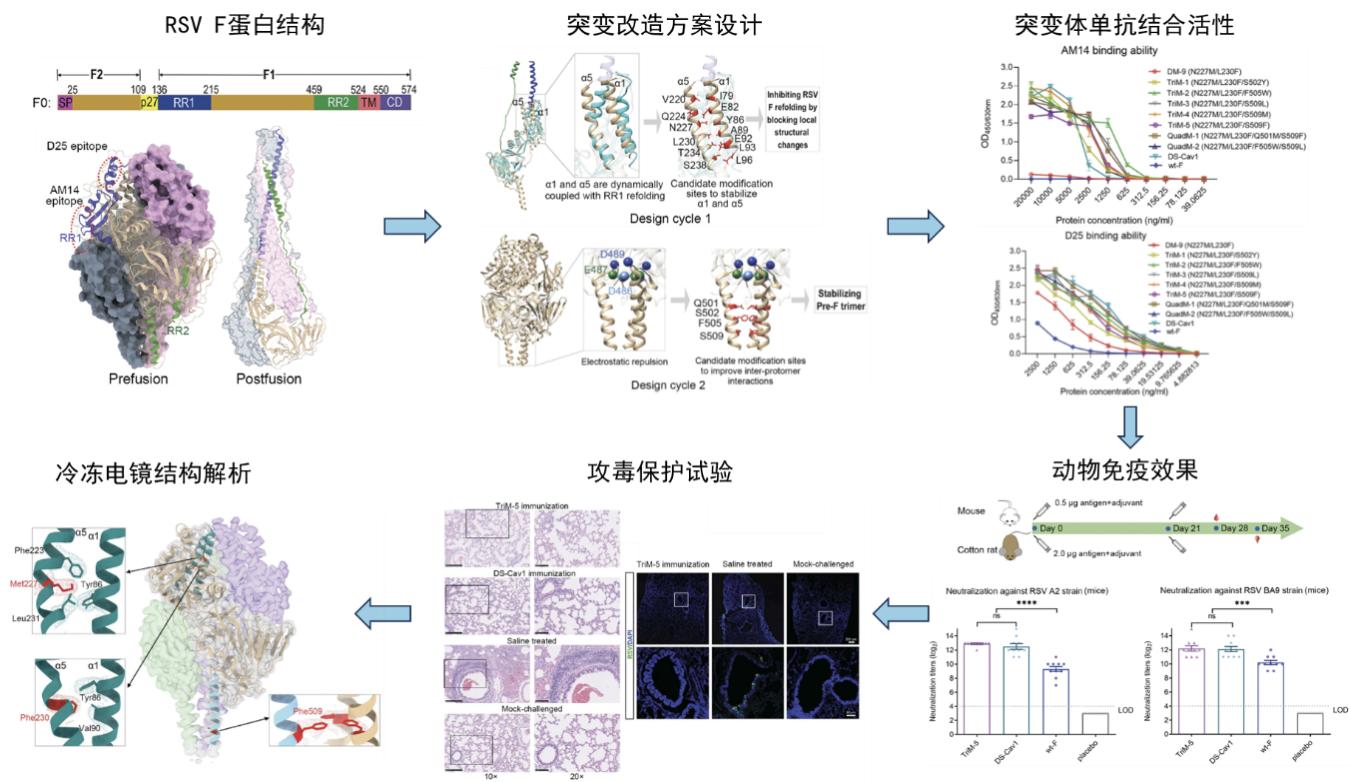

RSV疫苗研发:基于计算生物学技术,设计了全新的呼吸道合胞病毒(RSV)抗原稳定性突变改造方案,助力研发了原创RSV疫苗,相关研究成果以独家完成单位发表于《Science》。

病毒进化与疫苗设计:通过结构和计算分析,开展病毒进化及免疫逃逸研究,完成嵌合型新冠疫苗设计及诺如病毒抗原表位移植嫁接设计,成果发表于《Cell Discovery》《eLife》《PLoS Pathogens》《Journal of Virology》等顶级期刊。

mRNA序列优化:开发了mRNA序列优化算法,成功用于RSV mRNA序列设计,诱导产生的中和抗体滴度显著高于阳性对照疫苗序列。

技术赋能:高性能计算平台,支撑生物医药创新

作为研究院核心技术支撑平台,中心为生物医药研发提供强大的计算能力。根据生物医药领域创新产品研发专业需求,部署了高性能计算集群,配备多类型、全功能计算节点,包括可扩展的CPU计算节点、无阻塞GPU计算节点、大内存关键业务节点(胖节点)及可视化节点,并搭载PB级高性能存储系统。

高效计算网络:采用IB(InfiniBand)无阻塞互联计算网络,支持大规模CPU并行计算、深度学习训练及可视化渲染任务。

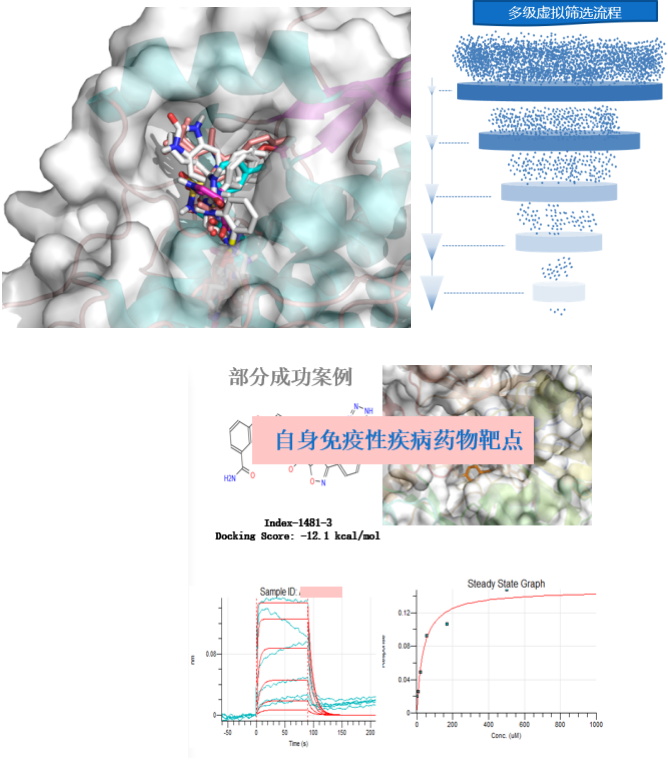

药物虚拟筛选:搭建计算机辅助高通量药物虚拟筛选平台,实现对千万级类药分子数据库的快速筛选及结构优化,显著加速新药研发进程,降低筛选成本。目前已针对传染病/免疫疾病靶点,成功筛选出多个苗头化合物并推进后续开发。

专业团队:跨学科融合,驱动技术落地

中心汇聚了一支高水平的跨学科计算团队。团队负责人深耕学术界和工业界多年,精通计算生物学技术,具有丰富的科研和项目研发经验。团队成员均拥有硕士或博士学位,具备生物信息学、计算机科学、化学等多学科背景,专注计算生物学算法开发及其落地应用,拥有跨学科实际项目合作成功案例及开发经验。

跨学科合作:团队在多个实际项目中展现了卓越的跨学科合作能力,成功将计算技术应用于疫苗设计、药物筛选及病毒进化分析等领域,推动研究成果快速转化。

研究院超算与数据中心目前可对外承接研发项目和技术服务,主要如下:

*蛋白质单体和复合物的三维结构建模及相互作用分析;

*分子动力学模拟及其各种加速构象采样方法;

*分子对接、高通量药物虚拟筛选、蛋白质-小分子相互作用分析、成药性预测、毒性预测;

*基于AI和经验指标的mRNA序列设计;

*自由能计算,包括MMGBSA、FEP方法以及基于经验打分和基于AI的方法;

*蛋白质稳定性突变改造、酶活性优化、抗体亲和力优化;

*疫苗抗原结构理性设计;

*外显子测序数据分析、转录组数据分析、肿瘤新抗原预测;

*基于实验数据或临床数据的AI模型的定制化开发、AI模型搭建及训练调优;

*针对客户不同需求,可开展定制化Websever 搭建。

高性能计算平台

研发案例1:RSV F蛋白prefusion构象稳定性改造设计

利用计算结构生物学技术,对RSV F蛋白结构和动力学性质的分析,提出了基于变构调控机制的prefusion构象稳定性突变改造新策略,成功将F蛋白稳定到prefusion构象状态。所设计的突变体蛋白在动物体内显示出良好的中和活性和攻毒保护效果,冷冻电镜结构解析验证了其呈现典型的prefusion结构。相关创新成果RSV疫苗已完成临床前研究并pre-IND沟通申请,相关结果以独家完成单位发表于Science期刊(2024, 385:1484-1491)。

研发案例2:虚拟筛选

搭建了基于分子对接的高通量药物虚拟筛选平台,实现对千万级类药分子数据库的筛选、对接、打分排序、泛干扰化合物过滤、摩根分子指纹聚类、ADMET分析、结合模式分析、苗头化合物挑选完整的药物筛选发现流程。针对传染性疾病和免疫性疾病等多个靶点,筛选获得了多个苗头化合物得到实验验证,正在进行后续开发。

欢迎垂询,共同开启科研新篇章!

联系人:王老师

联系电话:010-52245189 / 18332555309

邮箱:wangweibu@sinopharm.com