近期,为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入实践《新时期产业工人队伍建设改革方案》,大力弘扬劳模精神、 劳动精神和工匠精神,进一步叫响做实“大国工匠”品牌,中国能源化学地质工会决定,在全国能源化学地质系统开展“大国工匠——能源化学地质篇”(第七季)学习活动,共推出“大国工匠”80名,其中研究院梁宇同志荣获“大国工匠”称号。

扎根科研一线 勇挑抗疫重担

梁宇男,1984年2月出生,中共党员,副研究员,现任国药中生生物技术研究院第六研究室主任助理,一直在科研一线从事创新型重组亚单位疫苗研究开发。参与多项国家及省部级课题研究,担任《微生物学免疫进展》编委等职务。先后参与完成了国家科技重大专项2项,国家科技支撑计划1项、北京市科技计划项目3项,国内外专业期刊发表学术论文10余篇,申报专利15项,7项获得授权,获得国药集团抗击新冠肺炎疫情先进个人、国药集团劳动模范、国药集团优秀共产党员等荣誉称号。

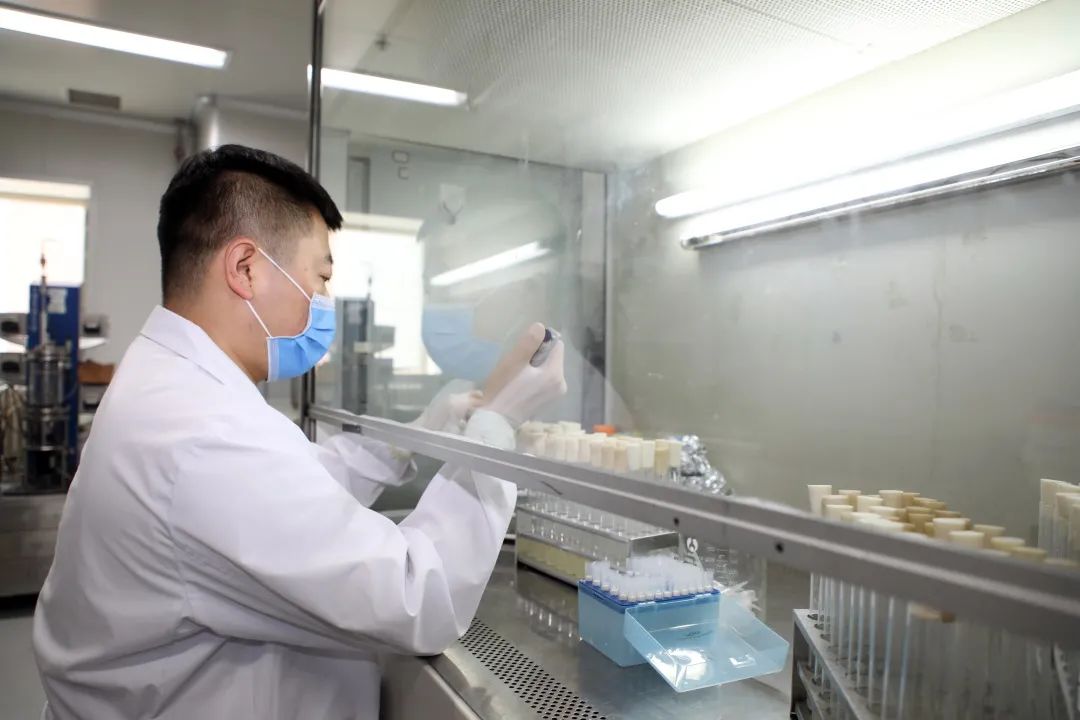

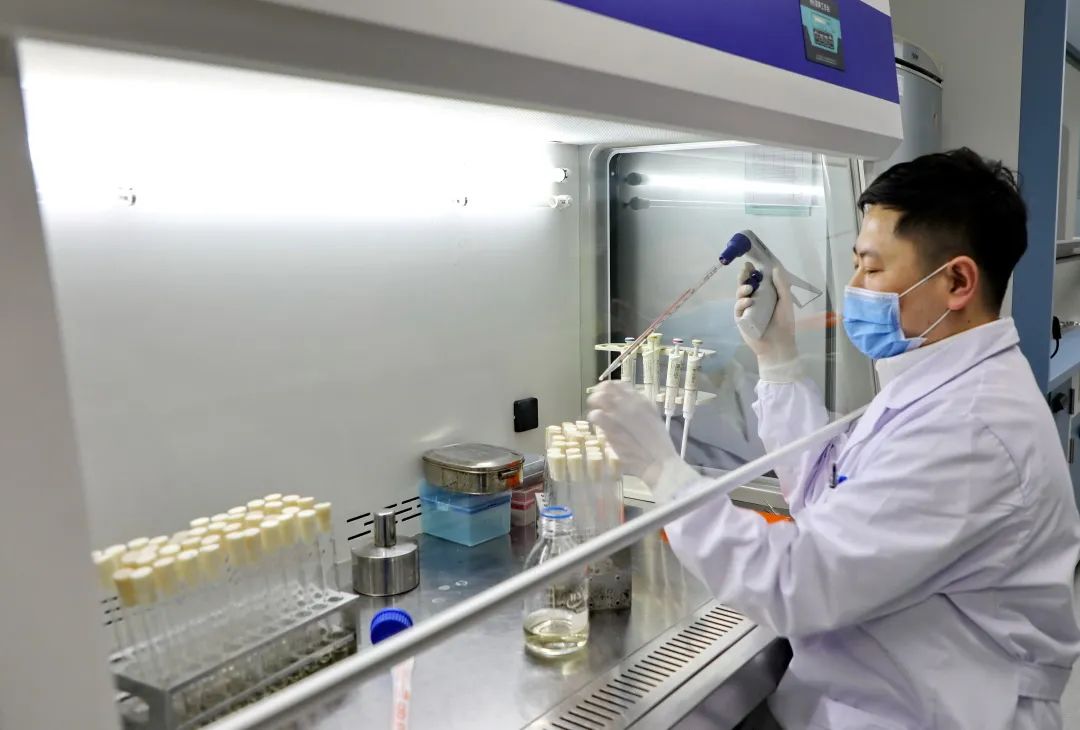

自2010年于北京生物制品研究所免疫学专业毕业后,梁宇同志一直在科研一线从事疫苗相关抗原表达关键技术平台建立,以及创新型疫苗的研发工作。作为主要技术负责人,建立了具有自主知识产权的酵母表达技术平台,完成了四价、11价HPV疫苗、诺如病毒疫苗和重组新冠疫苗的工程菌筛选、鉴定以及三级种子库制备和检定等工作,此三种疫苗目前均进入临床研究不同阶段。建立了颗粒型抗原表位展示技术平台和结构疫苗学技术平台,成功解析多种VLP结构,完成了RSV、B19和重组脊灰等新型疫苗的实验室概念性验证等工作。

新冠疫情暴发以来,梁宇同志作为骨干成员,与研究团队一起承担了重组新冠亚单位疫苗的研发任务,全程参与了从疫苗设计、筛选、验证、评价以及临床的整个流程,为新冠重组疫苗的成功研发作出了突出贡献。在疫苗研发过程中,作为技术负责人,带领疫苗验证评价技术攻关小组,开展了疫苗设计方案的生物学活性和动物免疫学效果的评价,对上百种方案进行了评价筛选,为临床审批提供了科学有效的支撑。新冠疫苗的免疫学评价需要在高等级生物安全实验室(P3)开展,梁宇同志带领技术攻关小组,夜以继日,忘我工作,放弃了所有的节假日,连续两个春节都坚守在实验室工作。在血清检测的关键阶段,梁宇同志由于长期过于劳累病倒了,医生建议他住院接受治疗,但他仍然“停不下来”,时刻想的都是怎样能每次试验都万无一失,怎样能加快进度。他每天在医院和实验室之间奔波,打完点滴马上返回实验室,一次试验都没有缺席。每次进P3,他依然冲在最前面,第一个进,最后一个出,每天在P3操作近8个小时。最终,攻关小组在最短时间内完成了上万份血样的检测评价工作,为疫苗临床试验推进发挥了关键性作用。

梁宇同志的忘我工作精神感动着研发团队每一个人,并鼓舞整个团队以更加高昂的斗志为新冠疫情的防控工作贡献自己的力量。他对技术精益求精,执着专注;他对科学严谨认真,创新求实;关键时刻,冲锋在前、勇挑重担,梁宇以实际行动树立起大国工匠的时代担当。

4月10日,清华大学王建斌副教授和昌平国家实验室任仙文研究员应邀出席中国生物研究院(新型疫苗国家工程研究中心)2024年度第二期学术论坛,以“感染与免疫中的组学技术”为主题,分享行业最新动态,并围绕相关领域最新研究进展进行深入探讨。本次论坛由产业链优化测试项目组-免疫评价模块负责人韩子泊副研究员主持。

论坛上,王建斌副教授作了题为“抗原特异性B细胞分析技术”的报告,详尽展示了他所在的研究团队在多组学技术应用领域的最新成果,特别是在抗原特异性B细胞分析领域的创新进展。其课题组通过将蛋白质组学和先进算法相结合,获得全面且无偏倚的抗体序列数据,并与单细胞转录数据进行整合,从而实现了对抗原特异性长寿浆细胞的全面表征。基于这项技术,团队成功鉴定出三种不同类型的长寿浆细胞及对应的分子特征,为进一步研究长寿浆细胞的分化与维持机制奠定了基础,同时也解决了抗原特异性长寿浆细胞检测与分析的难点。展望未来,这项技术还可能应用于中和抗体和抗原表位研究,助力抗体药物的开发与疫苗抗原分子的设计。

随后,任仙文研究员以“单细胞与空间转录组学在感染免疫中的应用”为题,介绍了单细胞测序技术与空间组测序技术的发展历程与最新研究进展。任仙文研究员团队从单细胞时空重构这一角度,开发了一系列算法,使从临床样本直观地“看到”和“认识”疾病发生的免疫机制成为可能。

最后,任仙文研究员针对“单核细胞介导的急性和慢性新冠炎症”,介绍了与医科院病原所任丽丽研究员团队合作开展的基于组学技术的新冠病毒致病机制研究。该研究从细胞层面为新冠炎症机制的阐明提供了重要发现,同时也展示了单细胞转录组学技术在感染免疫机制研究中的广泛应用前景。

近年来,随着组学技术的不断发展与成熟,其在免疫学领域已得到越来越广泛的应用。该技术与传统免疫学实验技术相比,可以获得更有广度、深度的高分辨率大数据集,也让科学家们能以新的角度审视包括预防接种和抗肿瘤治疗在内的各种免疫发生过程。

本次学术论坛吸引了研究院众多科研人员到场。与会人员围绕论坛主题,深入探讨了组学技术在感染与免疫研究中的作用、应用前景与重要发现,进一步加深了与会人员对免疫学领域前沿技术的认识、理解,扩宽了学术视野,丰富了研究思路,也为未来研究院开展相关领域对外学术交流、科研合作奠定了基础。

本文来源:中生研究院